- 研修

- 地域

- ブログ

最近の小学校教育「自由進度学習」

先日、廿日市小学校の研究会に参加し、授業の様子を視察してきました。卒園児さんたちもいるので、一年生の授業を中心に見学。授業後の分科会にも出席し、意見交換してきました。

「園長先生〜!見に来たの?」と、卒園児さんが元気に声をかけてくれました。

見学させていただいたのは、1年生の5時間目の授業の様子です。

1年生全4クラスの生徒が、5時間目に「国語」または「算数」の授業のどちらかを、自己選択・自己決定して学ぶ「自由進度学習」に取り組んでいました。

子ども達は、この学習方法をとても楽しみにしてたようで、始業のチャイムがなると、あらかじめ自分で決めていた方法で学ぶために、各自が教室を飛び出して、目的の勉強ができる教室に移動し、学習を始めました。

この時点で、私たちが子どもの頃(40年前)の授業の様子とも、我が子が小学生の頃(3年前)とも、あまりに違いすぎて、驚きの連続でした。そして、もっと驚いたのが子ども達の生き生きとした表情でした。(写真を載せられないのが残念すぎる…💦)

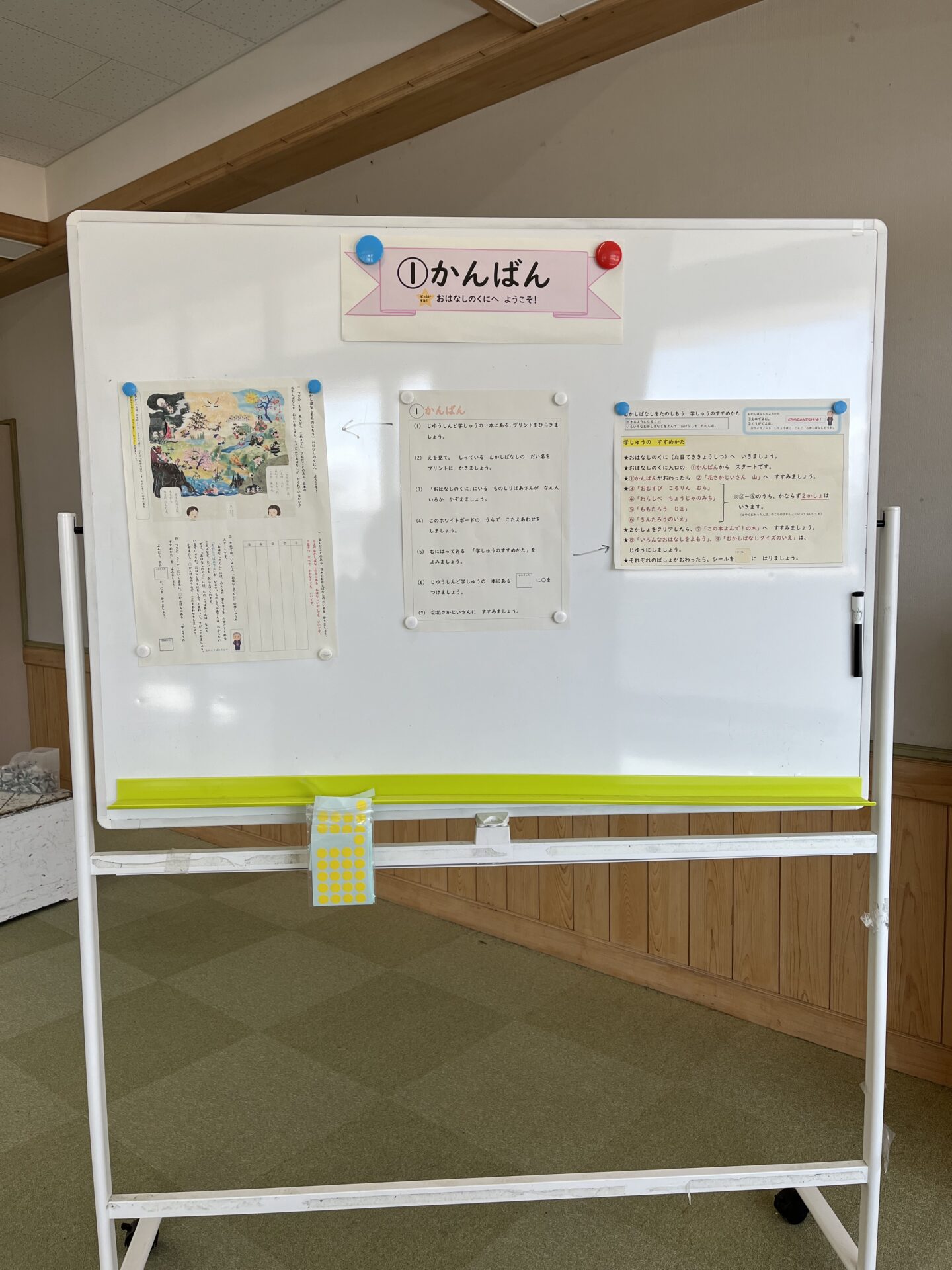

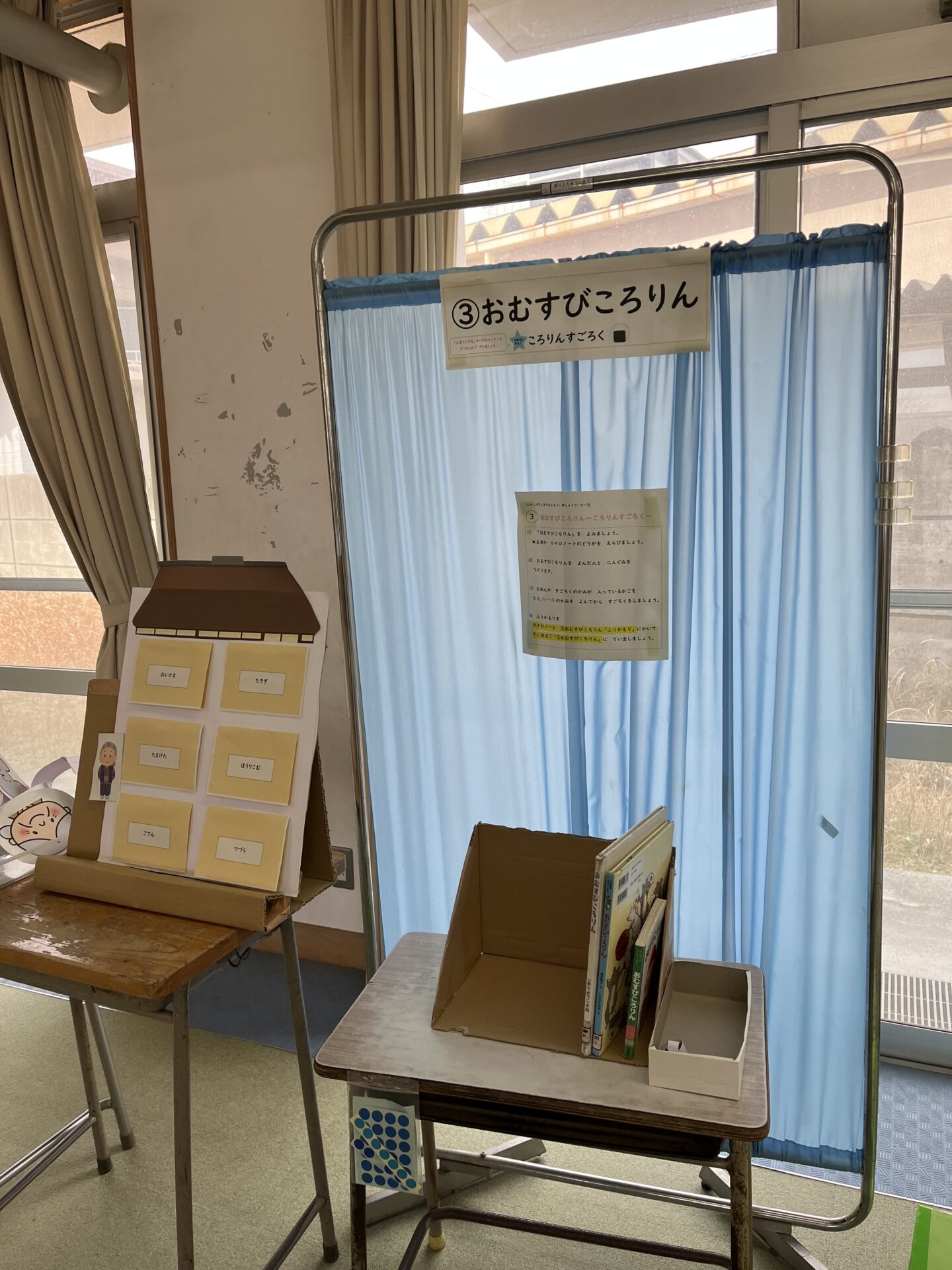

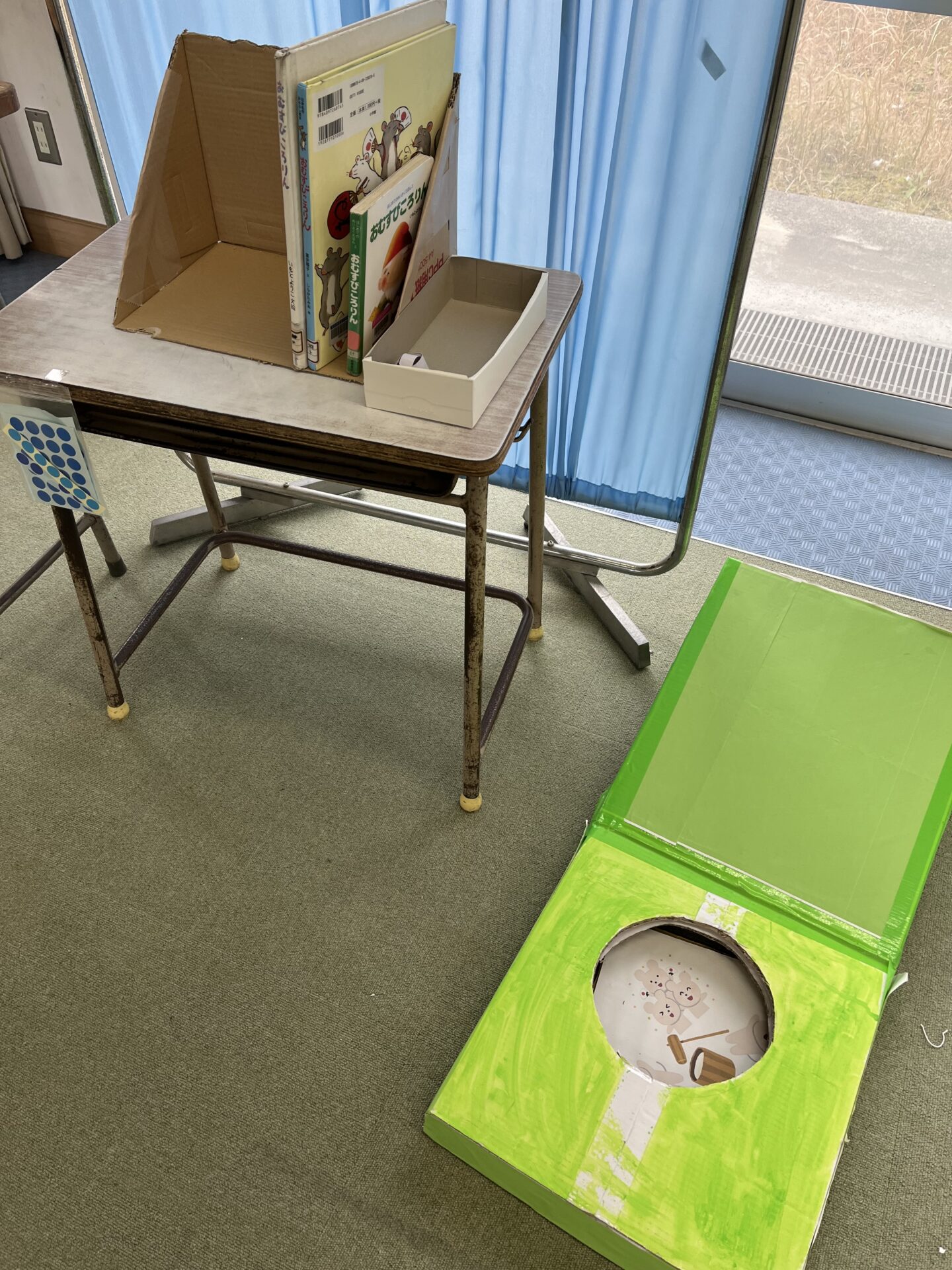

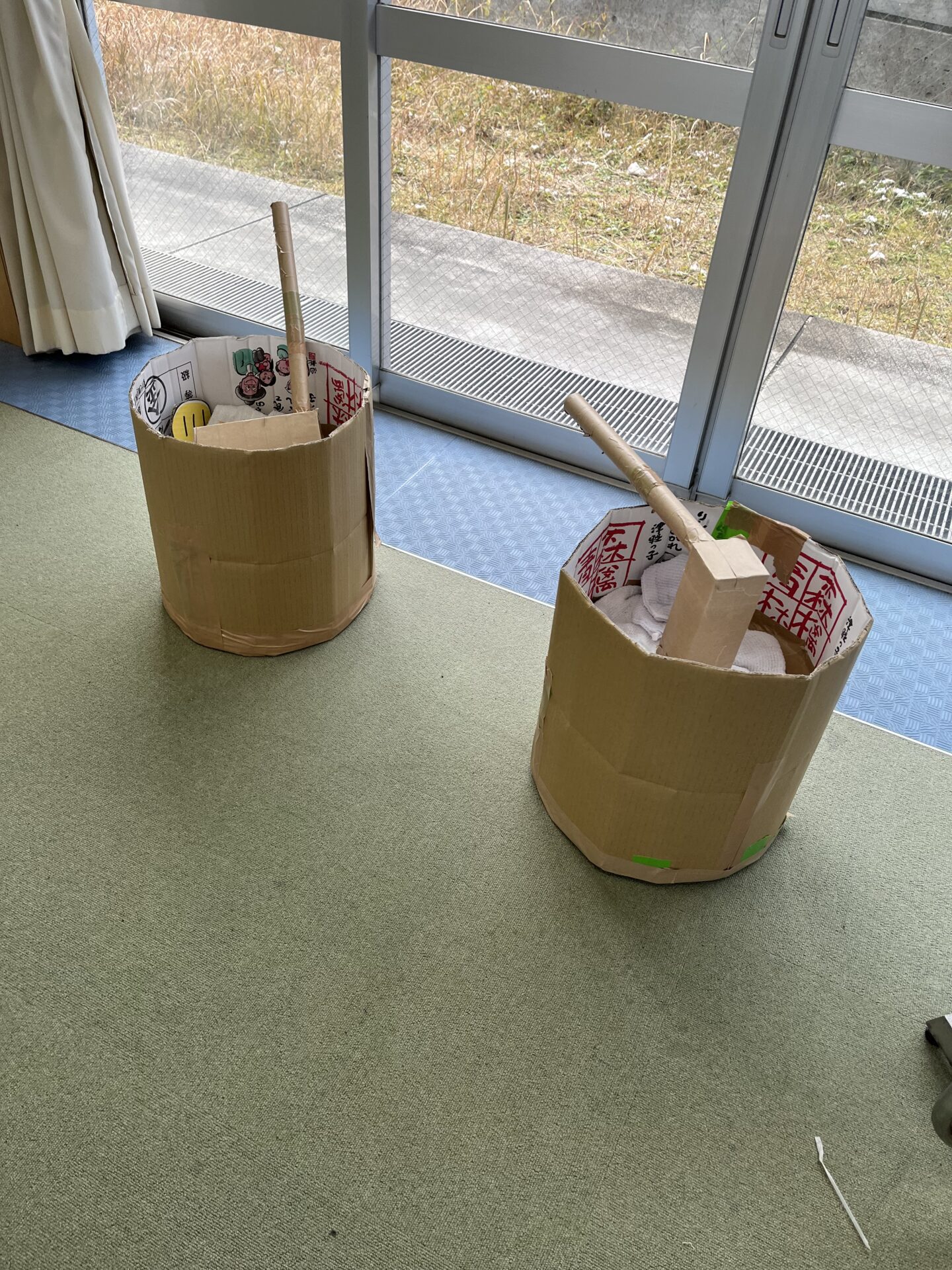

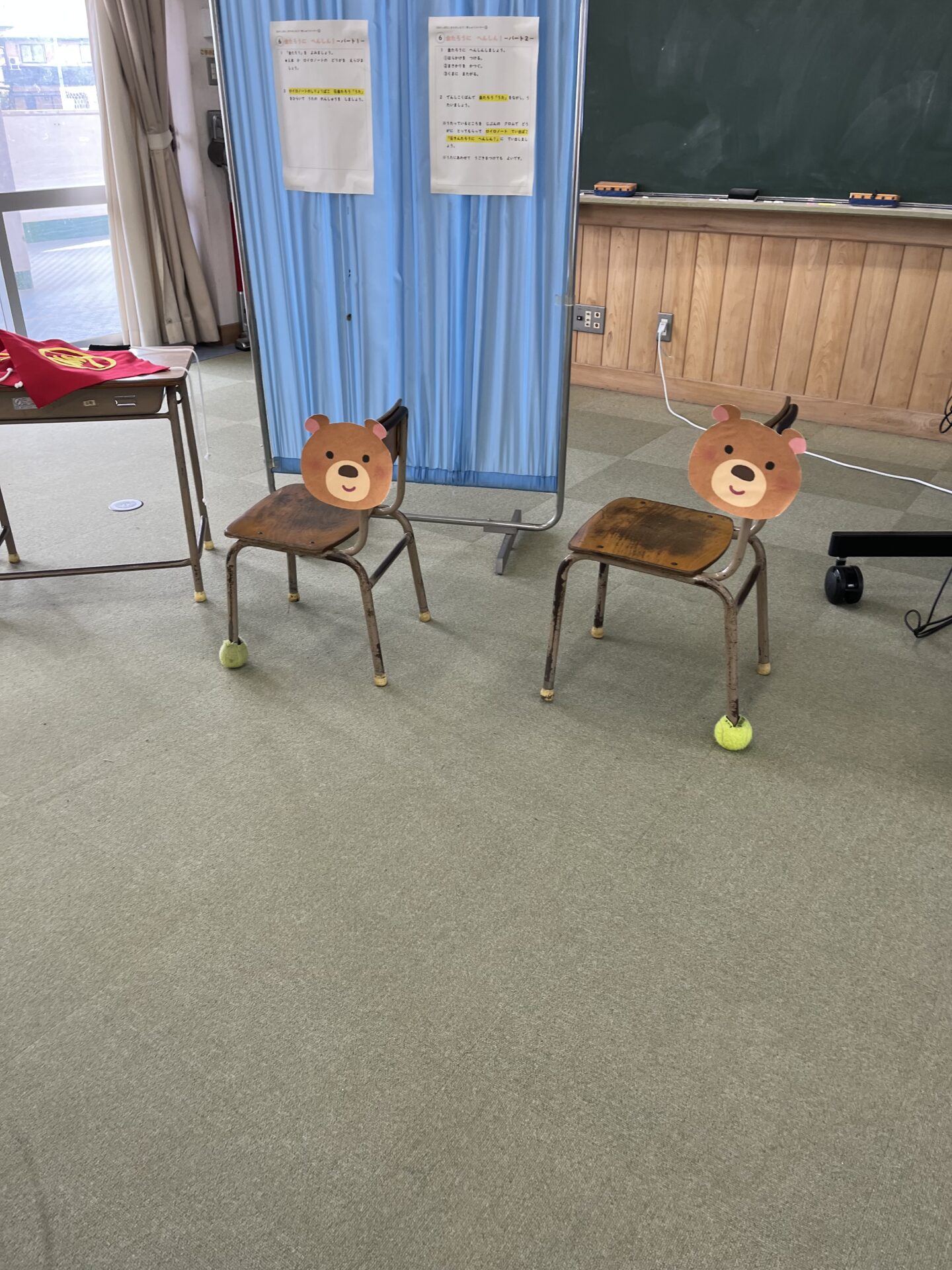

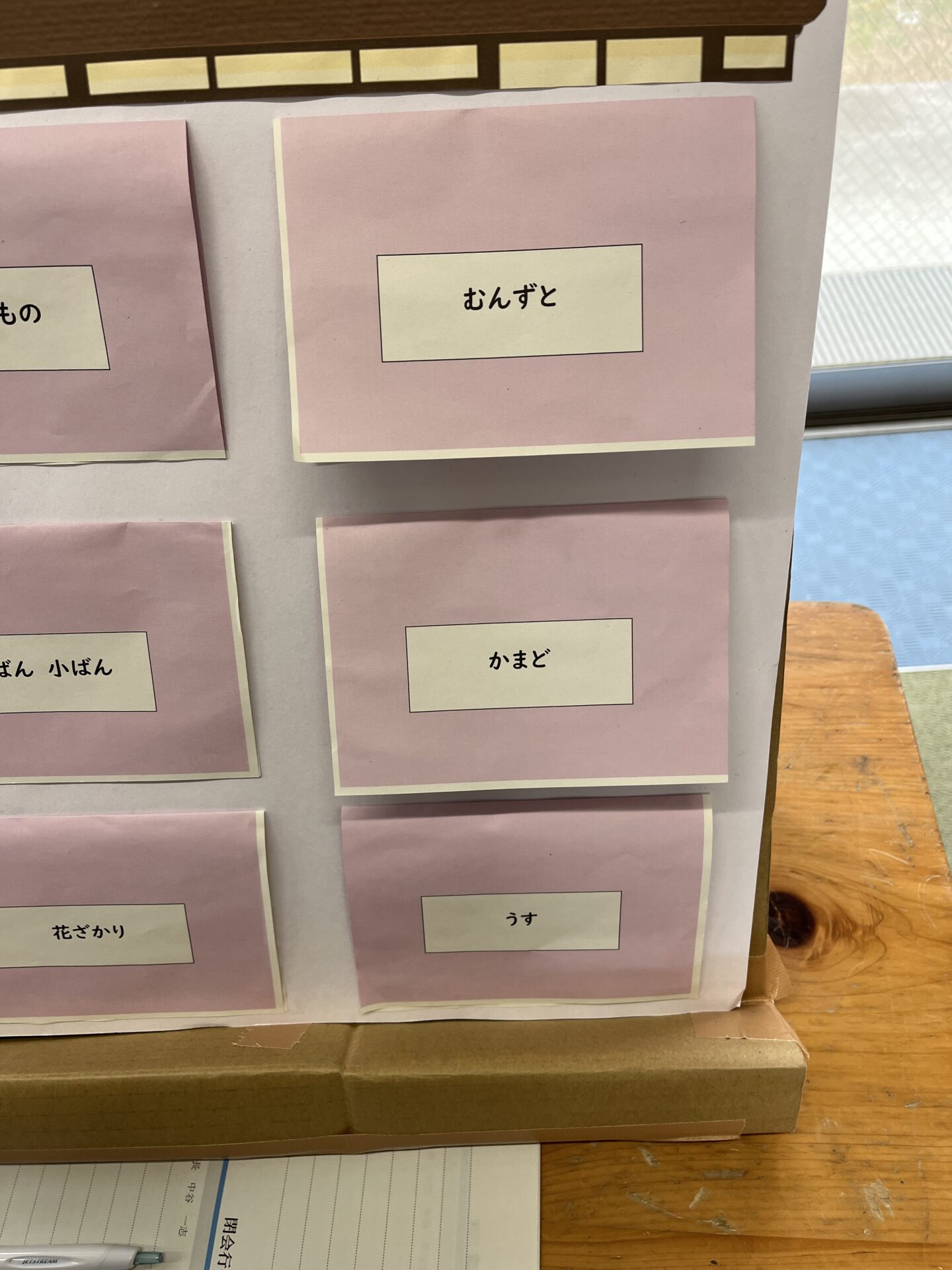

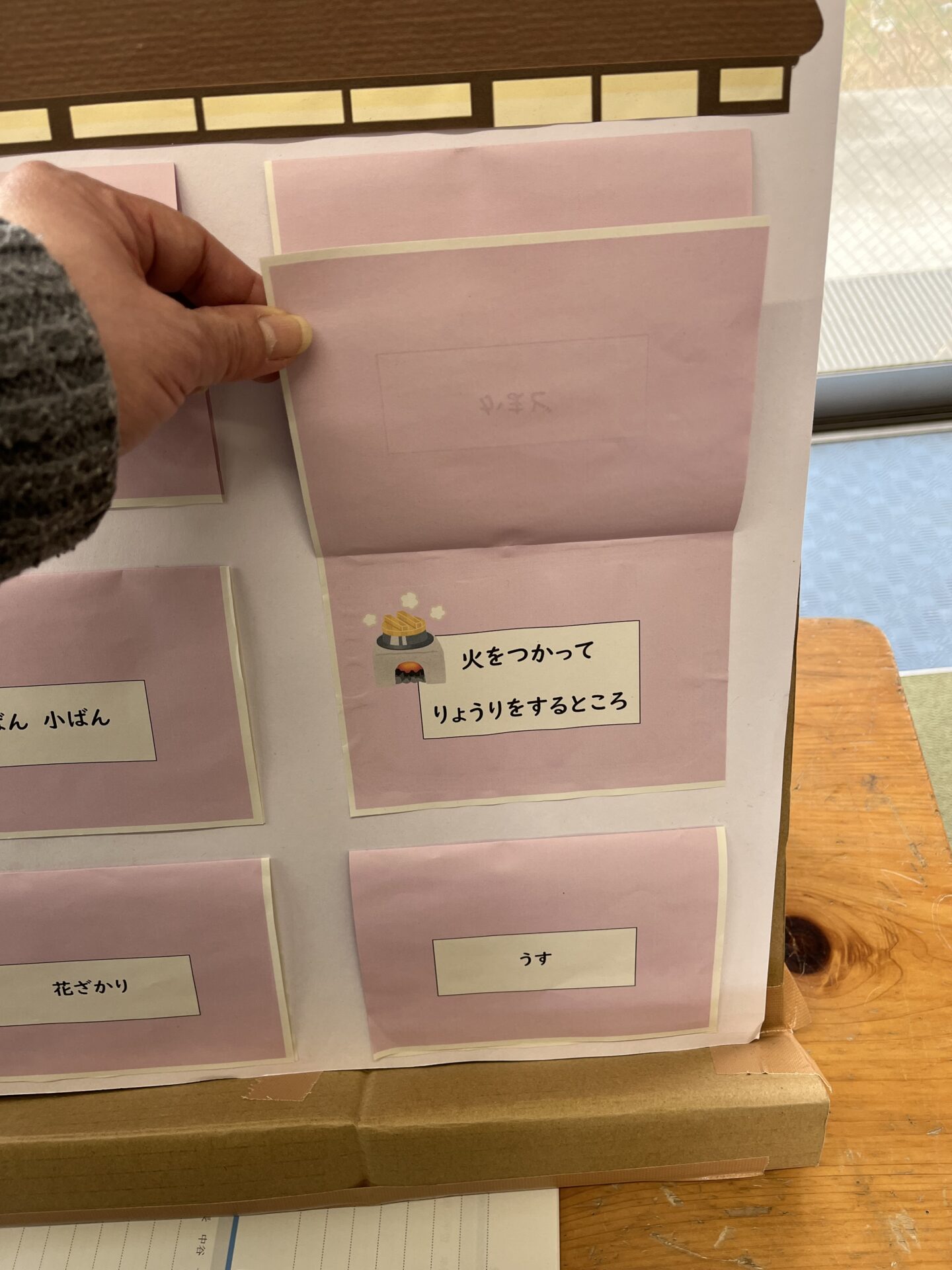

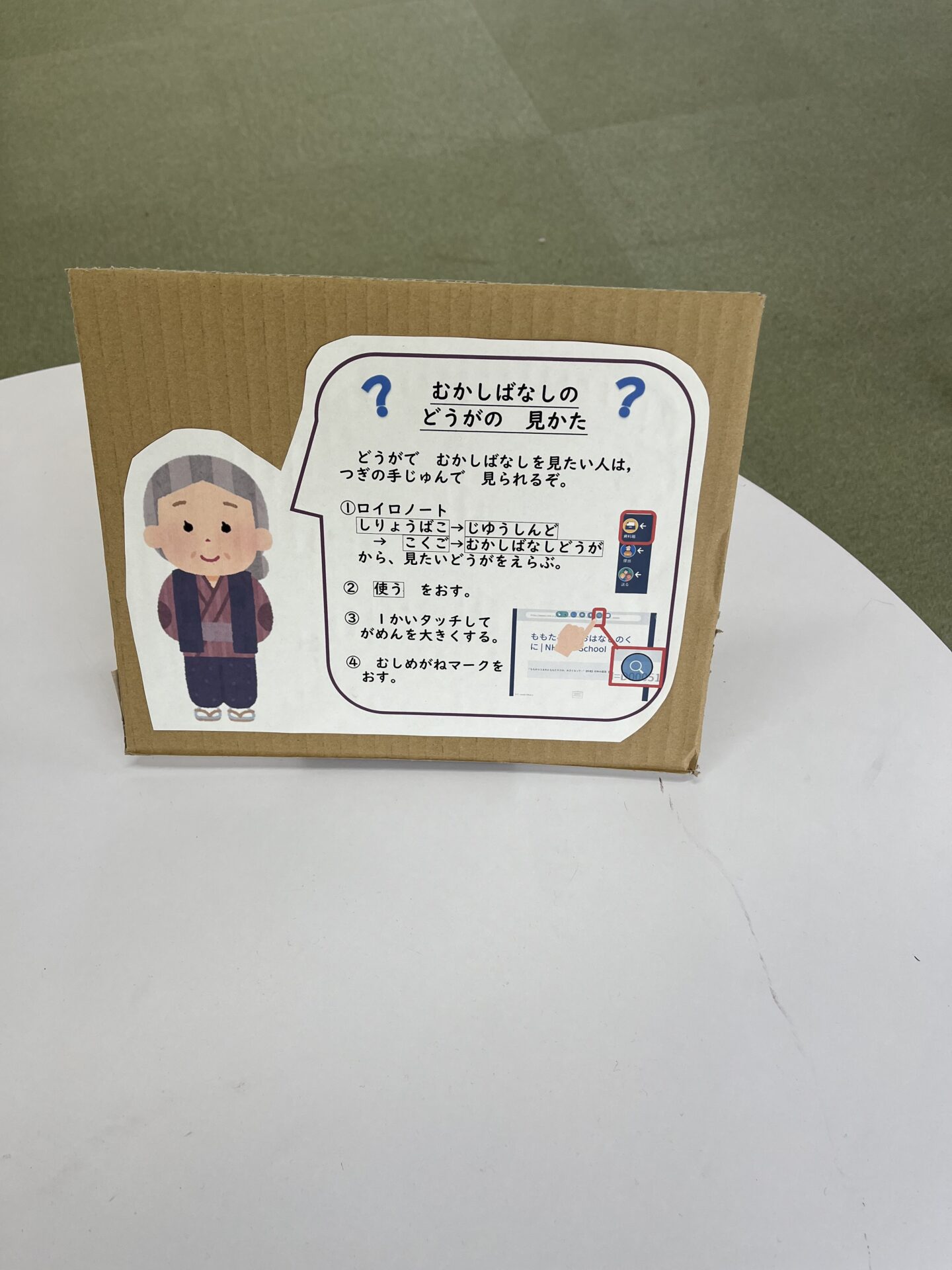

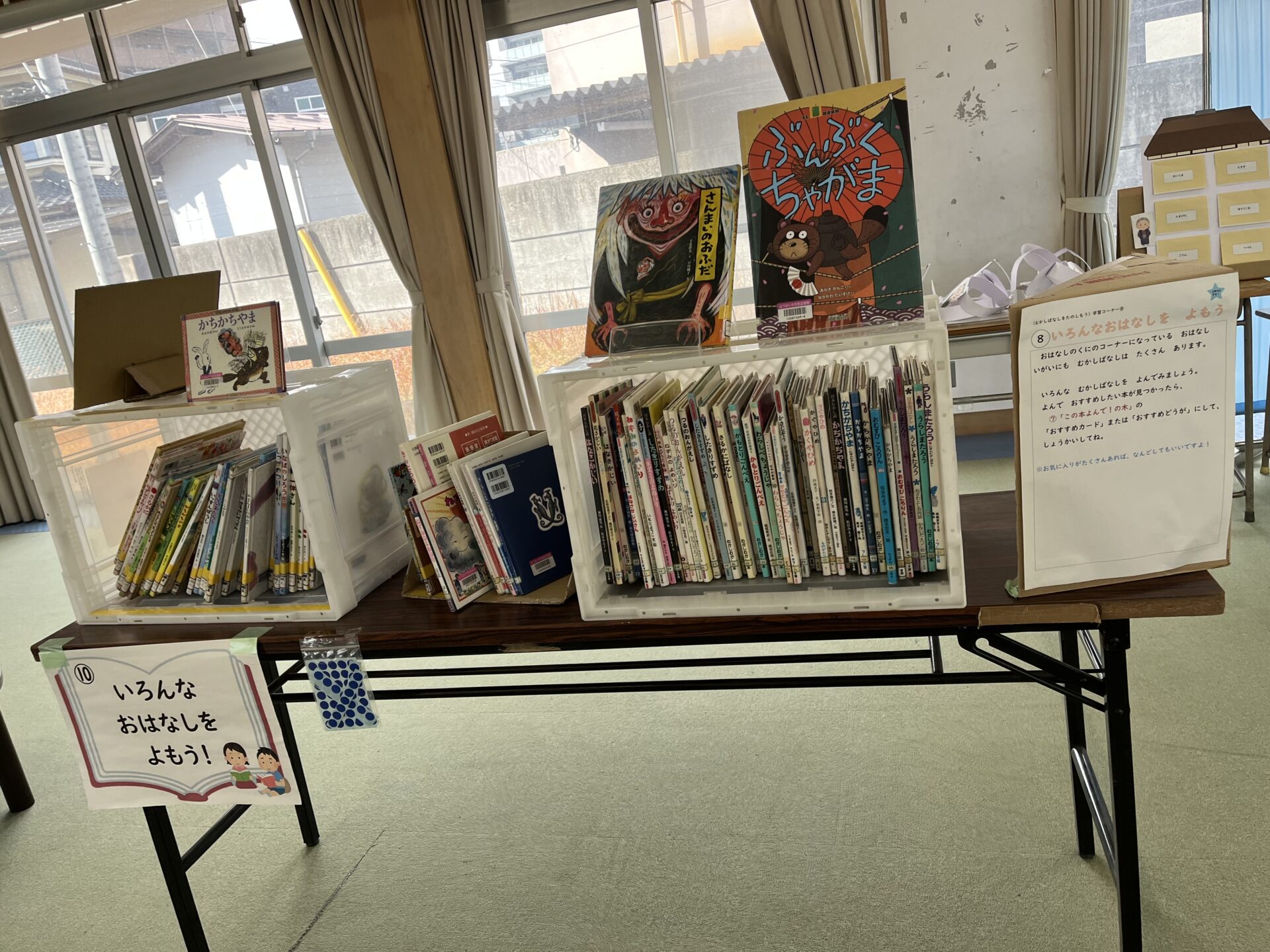

まずは、「国語」を選択した子たちは、こんな手作り教材で、昔話の世界を学んでいました✨

いいし…

先生方の教材研究が素晴らしくて、大人の私が十分楽しめました。そして、体験コーナーだけでなく、児童によっては漢字の勉強をしたり、タブレットやプリント学習している子もいました。

次に、

「算数」を学ぶ子たちは、「大きなかず」を学んでいました。

算数の教材の写真は1枚しかなくて、ごめんなさい🙏

ゲーム感覚で、遊びながら数の概念や「10のまとまり」で数える方法を学習していました。もちろん、プリントやタブレット学習する子もいました。

個別最適な学びとは…

このように何をどんなふうに学ぶのかを、自分で選択し、決めて取り組むことを「個別最適な学び」というそうです。ただ、方法や手順が違うだけで、学習の目指すゴール(到達点)は同じ。

自分に合った学習方法を、自分で考えて取り組むことを実践されていました。そうすることで、子どもの学ぶ意欲も高まったそうです。

見学させていただき、やはり大切なのは自己選択・自己決定することで、自分が学ぶ目的を明確にするということなんだな、と改めて感じました。

それは、保育園で言うところの「コーナー遊び」に似ています。子どもの主体性を育む遊びの時間です。保育士は環境設定に注力し、子ども達が集中して遊ぶことができる工夫をします。

自分が好きな遊びを同じ目的の仲間と、同じ空間・時間の中でしています。

自分がしたい遊びを、自分で選び、自分で決定し、遊びこむ。目的をもって遊ぶ。やりたいことを実現していく。

まさに「個別最適な遊び」です。

保育園の子ども達にとっては、「遊び🟰学び」ですから、自分がしたいことを見つけられる力は、生きる力につながりますね。

そして、これからの学校教育にもつながります。

「個別最適な遊び」は「個別最適な学び」

なんだかとても嬉しい発見ができました。小学校の先生方、ありがとうございました。

文部科学省「自由進度学習」の取組について↓

https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/content/20221121-mxt_syoto02-000025909_3.pdf